I.

PENDAHULUAN

a.

Latar Belakang

Salah

satu metode pemuliaan tanaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas

tanaman budidaya adalah poliploidisasi. Poliploidisasi merupakan penambahan

jumlah set kromosom pada suatu individu. Poliploidisasi diharapkan dapat

menjadi solusi untuk mendapatkan tanaman yang lebih unggul, mampu

mempertahankan sifat baik dari bentuk heterozigot, serta menghilangkan

sterilitas tanaman. Upaya peningkatan ploidi tanaman dapat dilakukan dengan mutasi

buatan menggunakan perlakuan mutagen berupa kolkisin.

Pada

tanaman, pertumbuhan dan perkembangan sel merupakan hal yang tidak terlepas

dari kemampuan sel untuk membelah. Pembelahan sel dapat diamati pada jaringan

yang aktif membelah. Pada tanaman, salah satu lokasi jaringan yang aktif

membelah adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar.

Setiap

spesies tanaman memiliki jumlah kromosom yang khas. Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan tanaman

budidaya yang memiliki jumlah kromosom 2n=16. Jumlah tersebut tergolong sedikit

sehingga diharapkan mudah untuk diamati. Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) juga dapat dengan

mudah ditumbuhkan akarnya sehingga mudah untuk mendapatkan jaringan dengan sel

yang aktif membelah. Selain itu, bawang merah (Allium ascalonicum) juga dapat dengan mudah didapatkan. Oleh sebab

itu, pada praktikum ini akan dilakukan induksi poliploidisasi menggunakan

mutagen kolkisin pada tanaman bawang merah (Allium

ascalonicum) serta pengamatan terhadap fase-fase mitosis menggunakan

preparat akar tanaman bawang merah (Allium

ascalonicum).

b.

Permasalahan

1.

Bagaimanakah cara

induksi poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) dengan menggunakan mutagen kolkisin?

2.

Bagaimana pengaruh

induksi poliploidi terhadap kromosom tanaman?

3.

Bagaimanakah fase-fase

mitosis yang teramati pada preparat akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum)?

c.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan

praktikum ini adalah sebagai berikut.

1.

Melakukan induksi

poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) dengan menggunakan mutagen kolkisin.

2.

Melihat dan mengamati

pengaruh induksi poliploidi terhadap kromosom tanaman.

3.

Mengenal fase-fase

mitosis dengan mengamati letak kromosom akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).

II.

TINJAUAN PUSTAKA

a.

Landasan Teori

Molekul

DNA pada inti sel makhluk hidup diketahui terdiri dari ratusan juta pasang basa.

Setiap makhluk hidup diketahui memiliki jumlah gen yang berbeda-beda. Pada saat

pembelahan, sel harus mampu membagi set materi genetik dengan sama kepada dua

sel anakannya. Untuk mendukung hal tersebut, sel memiliki cara tersendiri untuk

menyederhanakan struktur gennya. DNA dalam sel akan berikatan dengan kompleks

protein dan membentuk nukleosom. Setiap nukleosom memiliki sekitar 8 protein

histon yang mengemas DNA. Histon memiliki muatan positif sedangkan DNA memiliki

muatan negatif. Kompleks antara keduanya akan menimbulkan keseimbangan.

Gambar

1. Kromosom merupakan benang kromatin yang terkondensasi (BSCS, 2006)

Nukleosom-nukleosom

dalam inti sel kemudian akan membentuk benang-benang yang disebut kromatin.

Benang kromatin inilah yang kemudian akan memadat dan membentuk struktur

kromosom (Gambar 1). Masing-masing spesies makhluk hidup memiliki jumlah

kromosom yang berbeda-beda.

Gen-gen

dalam Mendelian diketahui memiliki lokus yang spesifik di dalam kromosom

(Campbell et al, 2008). Gen-gen dalam

kromosom tersebut dapat mengalami segregasi dan pemilahan bebas sesuai dengan

prinsip Mendelian. Perilaku kromosom tersebut mempengaruhi pewarisan sifat dari

indukan kepada anakan serta mempengaruhi fenotip yang nantinya akan terlihat

pada anakan.

Kromosom

terdiri dari beberapa bagian diantaranya lengan kromosom, sentomer, telomer,

serta kinetokor. Sentromer merupakan bagian pengikat gelendong saat pembelahan

sel (Syukur et al, 2015). Sentromer

menentukan bentuk kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor yang berfungsi

sebagai tempat pelekatan benang spindel.

Gambar

2. Struktur Kromosom (Pierce, 2012)

Terdapat

beberapa macam kromosom pada sel eukariotik. Macam-macam kromosom tersebut di didasarkan

pada rasio lengan atau indeks sentromer yang dimiliki oleh kromosom tersebut

(Tabel 1).

Tabel

1. Klasifikasi kromosom berdasarkan rasio lengan atau indeks sentromer (Syukur,

2015)

|

Indeks

Sentromer |

Rasio

Lengan |

Posisi

Sentromer |

Klasifikas |

|

50,0 |

1,0

≤ RL ≤ 1,7 |

Median |

Metasentrik |

|

37,5-49,9 |

1,7

≤ RL ≤ 3,0 |

Submedian |

Submetasentrik |

|

25,0-37,4 |

3,0

≤ RL ≤ 7,0 |

Subterminal |

Subtelosentrik |

|

0,1-24,9 |

7,0

≤ RL ≤ ∞ |

Daerah

terminal |

Akrosentrik |

|

0 |

∞ |

Terminal |

Telosentrik |

Sebagian

besar organisme eukariotik merupakan diploid (2n) (Pierce, 2012). Meskipun

demikian, terkadang terdapat kegagalan dalam mitosis maupun meiosis sehingga

mengakibatkan adanya set kromosom ganda dalam sel. Hal ini mengakibatkan sel

tersebut mengalami poliploidisasi.

Poliploidi

merupakan peristiwa yang umum terjadi pada tanaman namun cukup jarang pada

hewan. Pada tanaman, adanya poliploidi seringkalan dimanfaatkan untuk

kepentingan agrikultur seperti dalam peningkatan kualitas gandum, kentang, dan

lain sebagainya. Terdapat dua macam poliploidi yaitu autopoliploidi serta

allopoliploidi.

Autopoliploid

dapat terjadi apabila terdapat penambahan jumlah set kromosom akibat kegagalan

mitosis atau meiosis. Misal, saat sel gagal mengalami mitosis, suatu sel bisa

jadi memiliki 4 set kromosom (4n). Peristiwa ini disebut dengan autotetraploid.

Organisme 4n nantinya akan membentuk gamet 2n. Allopoliploid terjadi karena

adanya hibridisasi antara dua spesies sehingga masing-masing sel induk

menyumbangkan set kromosomnya pada anakan. Individu yang dihasilkan dari

peristiwa allopoliploidi biasanya tidak mampu berkembangbiak secara seksual. Poliploidi

akan meningkatkan ukuran genom sehingga poliploidi seringkali dikaitkan dengan

adanya peningkatan ukuran sel. Pemulia biasanya memanfaatkan hal ini untuk

meningkatkan kualitas tanaman.

Kolkisin merupakan alkaloid mutagen

dengan rumus kimia C22H25O6N yang berasal dari

umbi tanaman Cochichum autumnale

(Suminah et al, 2002). Kolkisin pada

konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan poliploidi pada tanaman. Umumnya

konsentrasi kolkisin yang digunakan memiliki rentahg 0,01% hingga 1%. Kolkisin

dapat berpengaruh pada mikrotubul. Mikrotubul memiliki peran yang penting dalam

siklus sel dan mitosis. Kolkisin adalah agen depolimerisasi mikrotubul yang

telah lama digunakan untuk menginduksi pemberhentian siklus sel sehingga

terjadi poliploidisasi (Caperta et al,

2006).

Salah satu metode yang sering digunakan

dalam pengamatan kromosom sel adalah metode squash.

Metode ini memiliki beberapa tahapan yaitu tahap fiksasi, tahap maserasi, tahap

pewarnaan, serta tahap pemencetan. Pada tahap fiksas digunakan asam asetat

glasial yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran material tanaman. Adanya

tahapan fiksasi bertujuan untuk mempertahankan komponen dari sel-sel tanaman

sehingga sebagaimana dalam keadaan hidup. Dalam tahap maserasi, HCL 1N

digunakan dengan tujuan untuk melisiskan lamela tengah. Pada tahap pewarnaan,

aseto orsein digunakan dengan tujuan untuk mewarnai kromosom (Muhlisyah et al, 2014).

Pembelahan sel secara

mitosis

Pembelahan

sel merupakan serangkaian peristiwa penting untuk memproduksi dua sel yang sama

dari satu sel induk. Pada eukariotik, pembelahan sel somatik meliputi beragam

fase yang memerlukan replikasi akurat serta pembagian yang seimbang dari

informasi genetik yang dikodekan oleh DNA sel. Setiap sel anakan harus mewarisi

satu set kromosom yang identik (BSCS, 2006). Pembelahan sel sangat diperlukan

untuk pertumbuhan maupun penggantian sel-sel lain yang rusak.

Sel

memiliki siklus untuk dapat membelah. Siklus sel terdiri dari fase yaitu mitosis dan interfase (Gambar 3). Mitosis

merupakan proses pemisahan dan pendistribusian kromosom dalam pembelahan

sedangkan interfase adalah jeda diantara pembelahan sel. Dalam interfase, sel tidak semata-mata

beristirahat. Pada interfase, terdapat fase-fase lain yaitu G1, S dan G2.

Masing masing fase dalam interfase tersebut memiliki peran penting dalam

mempersiapkan mitosis.

Gambar 3. Siklus sel (BSCS, 2006)

Interfase

meliputi 90% waktu yang diperlukan dalam siklus sel (Campbell et al, 2008). Pada fase G1, sel terus

tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel sitoplasma seperti mitokondria

dan retikulum endoplasma. Pada fase S, sel melakuan duplikasi kromosom. Sedangkan pada fase G2, sel terus bertumbuh

dan menyelesakan persiapan untuk fase mitotis.

Sel

bersifat autonom sehingga sel mampu mengatur bagaimana pembelahan yang akan

dilakukan olehnya dengan adanya koordinasi dengan lingkungan. Kontrol

pembelahan sel secara umum digambarkan sebagai berikut (Gambar 4).

Gambar

4 . Siklus sel (Lodish et al, 2003)

Dalam

pembelahan sel, siklin merupakan sub unit regulator berupa protein kinase

heterodimer yang meningkat dan menurun seiring dengan terjadinya siklus sel.

CDK (Cyclin-Dependent-Kinase) tidak dapat bekerja tanpa adanya asosiasi dengan

siklin. Setiapkali CDK dapat berasosiasi dengan siklin maka akan ada protein

tertentu yang terfosforilasi dengan adanya kompleks siklin-CDK. Pada saat sel

tersimulasi untuk bereplikasi, siklin-CDK pada G1 teraktifasi. Kompleks ini

mempersiapkan sel untuk memasuki fase S. Persiapan tersebut berupa aktifasi

faktor transkripsi yang akan meningkatkan transkripsi sejumlah gen yang

diperlukan untuk sintesis DNA serta gen yang akan mengkode siklin-CDK paa fase

S. Pada akhir G1, kompleks siklin –CDK menginduksi degredasi dari inhibitor

fase S dengan memfosorilasi dan menstrimulasi poliubiquitinasi dengan multi

protein SCF ubiquitin ligase. Dengan adanya poliubiquitinasi, proteasom

kemudian akan mengaktifasi siklin-CDK fase S. Setelah aktif, kompleks tersebut

kemudian akan mengaktifasi protein yang membentuk kompleks prereplikasi DNA.

Kompleks

siklin-CDK pada fase S dan G2 terbentuk untuk memastikan sintesis DNA selesai.

Dengan adanya defosforilasi pada inhibitor, siklin-CDK mitotsis akan

menstimulasi kondensasi kromosom, penghilangan membran ini, pembentukan

spindel, serta penyusunan kromoson pada lempeng metafase. Siklus sel terus

berlanjut dengan adanya APC hingga pembelahan sel terjadi karena mitosis

tersebut.

Mitosis

merupakan suatu bagian dari siklus sel. Di

dalam mitosis, terdapat fase-fase sebagai berikut (Tabel 2) (Campbell et al, 2008).

Tabel 2. Fase-fase

dalam mitosis

|

Fase

Mitosis |

Keterangan |

|

Profase

|

Serat

kromatin terkondensasi menjadi kromosom diskret yang teramati dengan

mikroskop cahaya, nukleolus lenyap, setiap kromosom terduplikasi tampak

sebagai sister kromatid yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya

dengan adanya kohesin, gelendong mitotik mulai terbentuk, terdapat

kutub-kutub. |

|

Prometafase |

Selaput

nnukleus terfragmentasi, mikrotubulus menjulur dan memasuki wilayah nukleus,

kromosom semakin terkondensasi. Masing-masing kromatid memiliki kinetokor.

Beberapa mikrotubulus melekat pada kinetokor dan menarik-narik kromosom. |

|

Metafase |

Kromosom

berjejer di bidang pembelahan. |

|

Anafase

|

Protein

kohesin terbelah, masing masing sister kromatid memisah. Kromosom bergerak ke

arah kutub masing-masing. sel memanjang saat mikrotubulus non kinetokir

memanjang. Kedua kutub sel akan memiliki set kromosom yang sama pada akhir

anafase |

|

Telofase

|

Dua

nukleus anakan terbentuk dalams el. Selaput nukleus muncul dari fragmen

selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran.

Nukleolus muncul kembali, kromsom menjadi kurang terkondensasi. Pembagian

materi genetik (mitosis) telah selesai. |

|

Sitokinesis |

Pembelahan

sitoplasma terjadi. Terjadi pembentukan lempeng sel. |

Sumber gambar: http://wiki.district87.org/index.php/Cell_division,

http://everestmap.com/wp-content/uploads/2013/07/Meiosis-In-Plants.jpg

b.

Hipotesis

Berdasarkan uraian pada

landasan teori, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

1.

Mutagen kolkisin dapat

menginduksi poliploidisasi pada tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).

2.

Induksi poliploidi

dapat mengakibatkan peningkatan jumlah set kromosom serta ukuran sel tanaman

bawang merah (Allium ascalonicum).

3.

Fase-fase mitosis dapat

diamati pada ppreparat akar bawang merah (Allium

ascalonicum) berdasarkan posisi kromosomnya.

III.

METODOLOGI PENELITIAN

a.

Alat

Alat

yang digunakan dalam praktikum ini adalah petri disk, pisau, pipet tetes, gelas

benda, dan penutup, mikroskop, optilab, serta kuas.

b.

Bahan

Bahan

yang digunakan dalam praktikum ini adalah bawang merah (Allium ascalonicum, 2n=16), larutan kolkisin konsentrasei 0,05% dan

0,03%, akuades, asam asetat glasial, HCl, gliserin, serta Acetoorcein.

Alat dan bahan yang digunakan dapat

dilihat pada Lampiran 1.

c.

Cara kerja

Dalam

praktikum ini, bawang merah dikecambahkan terlebih dahulu. Keesokan harinya,

setelah bawang merah keluar akar dilakukan perlakuan kolkisin 0,05% selama 24

jam pada suhu kamar untuk kelompok perlakuan sementara perlakuan kontrol tetap

diteruskan perkecambahannya. Keesokan harinya, masing-masing bawang merah baik

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol dicuci bersih dan bagian ujungnya

dipotong 2-3 mm. Potongan akar bawang merah kemudian dimasukkan ke dalam

kolkisin 0,03% selama 24 jam pada suhu 4oC untuk prafiksasi.

Setelah

dilakukan prafiksasi, potongan akar bawang kemudian dipindahkan ke dalam flakon

berisi AAG selama 10 menit pada suhu 4oC untuk difiksasi. Setelah 10

menit fiksasi, akar bawang selanjutnya dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali

serta dimaserasi dengan HCl 1N selama 5 menit pada suhu 55oC.

Selanjutnya, akar bawang kembali dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali. Akar

bawang kemudian diwarnai dengan perendaman selama 30 menit dalam asetoorsein.

Akar bawang selanjutnya diambil dan ditempatkan pada gelas preparat dan

ditetesi gliserin untuk disquash lalu diamati dibawah mikroskop.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada praktikum ini telah dilakukan

induksi poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) menggunakan mutagen kolkisin, serta pengamatan

fase-fase mitosis pada preparat akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).

Dalam induksi poliploidisasi, bawang

merah ditumbuhkan akarnya kemudian dijadikan dua kelompok yaitu kelompok

kontrol serta kelompok perlakuan. Pada kelompok perlakuan, tanaman direndam

dengan kolkisin 0,05% selama 24 jam, sedangkan tanaman kontrol direndam dengan

akuades. Perendaman kelompok perlakuan dengan kolkisin 0,05% bertujuan untuk

menginduksi terjadinya poliploidisasi pada tanaman bawang merah. Setelah itu,

baik kelompok perlakuan maupun kontrol kemudian dicuci dan dipotong ujung

akarnya sekitar 2-3 mm.

Potongan akar bawang dari tanaman

kontrol maupun perlakuan selanjutnya direndam dalam flakon berisi kolkisin

0,03% untuk prafiksasi selama 24 jam pada suhu 4oC. Tahapan

prafiksasi bertujuan untuk menghilangkan sisa deposit pada dinding sel,

terutama deposit lilin maupun minyak. Selain itu, tahapan ini juga berperan

dalam kondensasi kromosom. Setelah tahapan prafiksasi, potongan akar bawang

merah kemudian dipindahkan dalam flakon berisi asam asetat glasial (AAG) selama

10 menit pada suhu 4oC untuk fiksasi. Perlakuan ini bertujuan untuk

mempertahankan kondisi sel sebagaimana ketika sel tersebut hidup. selanjutnya

dilakukan pencucian dengan akar bawang sebanyak 3 kali. Pencucian bertujuan

menghentikan proses-proses yang masih berlangsung karena zat-zat yang

digunakan.

Potongan akar bawang merah selanjutnya

dimaserasi menggunakan HCl 1N selama 5 menit pada suhu 55oC.

Perlakuan ini bertujuan untuk melisiskan lamela tengah sehingga antar sel

tanaman satu sama lain akan dapat terpisah. Selain itu, perlakuan ini juga

mengakibatkan sel menjadi lebih lunak karena adanya pelunakan dinding sel

dengan pemutusan rantai polisakarida. Setelah maserasi, potongan akar bawang

merah kembali dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilakukan

pewarnaan menggunakan perendaman asetoorsein selama 30 menit. Pewarna

asetoorsein akan mewarnai kromosom sehingga dapat mudah teramati di bawah

mikroskop. Setelah itu, potongan akar diambil dan diletakkan di atas gelas

preparat serta diberi gliserin. Potongan akar yang telah diberi gliserin

kemudian ditutup dengan gelas penutup dan dilakukan pemencetan untuk memisahkan

sel-sel pada jaringan akar sehingga dapat teramati memisah dengan mikroskop.

Hasil pengamatan poliploidisasi bawang

merah yang tramati pada akarnya adalah sebagai berikut.

Tabel

3. Hasil Pengamatan Jaringan akar bawang pada kelompok kontrol dan pengamatan

|

Kelompok

|

Gambar |

|

Kontrol |

|

|

Perlakuan

|

|

Pada hasil pengamatan di atas, terlihat

bahwa dengan perbesaran yang sama sel-sel hasil perlakuan memiliki ukuran sel

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel pada kelompok kontrol.

Selain itu, pada kelompok perlakuan terlihat bahwa terdapat beberapa sel yang

memiliki inti sel ganda (lingkaran pada gambar). Pada kelompok perlakuan,

dengan adanya perlakuan menggunakan kolkisin 0,05% maka terjadi perusakan

miktobutulus. Mikrotubulus tersusun dengan adanya polimerisasi tubulin alfa dan

tubulin beta. Keberadaan kolkisin menghambat polimerisasi tubulin alfa dan

tubulin beta yang menyusun mikrotubulus.

Selain mengubah sel secara mikroskopis,

melalui pengamatan langsung juga ditemui adanya perbedaan yang cukup berarti

pada morfologi akar bawang merah. Pada kelompok kontrol, akar bawang merah

cenderung memanjang dan kecil. Sedangkan pada kelompok perlakuan, akar

cenderung lebih besar dan pendek.

Gambar 4. Perbedaan morfologi akar pada

kelompok kontrol dan perlakuan (kiri:

kontrol: akar kecil dan panjang, kanan: perlakuan, akar besar dan pendek)

Pada gambar di atas terlihat jelas

adanya perbedaan morfologi yang ditimbulkan oleh adanya perlakuan kolkisin.

Pada akar bawang merah dengan perlakuan kolkisin, mikrotubulus tidak dapat

terbentuk sehingga proses pemanjangan sel maupu pembelahan sel terganggu.

Akibatnya morfologi akar menjadi pendek dan besar. Sedangkan pada kelompok

kontrol sel akar dapat membelah dan tumbuh dengan normal karena tidak ada

kendala pada pembentukan mikrotubul sehingga menunjukkan morfologi akar yang

normal. Berdasarkan hasil perhitungan kromosom, diketahui bahwa pada sel

kontrol terdapat 16 kromosom yang terhitung (Gambar 6). hal ini sesuai bahwa 2n pada bawang merah

memiliki 16 molekul kromosom. Namun demikian, pada kelompok perlakuan jumlah

kromosom sulit diidentifikasi karena kromosom saling berhimpitan satu sama lain

dan terlihat sangat padat (Gambar 6).

Selain mengamati ukuran sel serta keadaan

kromosomnya, pada praktikum ini juga diamati adanya fase-fase mitosis yang

tampak pada sel dengan adanya posisi tertentu dari kromosom-kromosom dalam sel.

Pada praktikum ini fase-fase yang teramati dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel

4. Hasil Pengamtan fase-fase mitosis

|

Fase

Mitosis |

Gambar |

Keterangan |

|

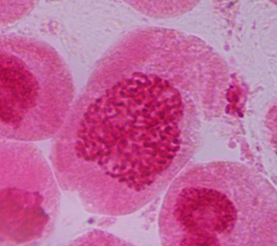

Profase |

|

Kondensasi

kromosom terjadi, membran inti mulai menghilang |

|

Prometafase |

|

Kromosom

mengalami kondensasi lebih lanjut serta mulai terikat pada benang spindel |

|

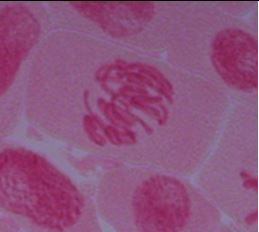

Metafase

|

|

Kromosom

terikat pada benang spindel dan dijajarkan di tengah |

|

Anafase

|

|

Kromosom

masing-masing mulai ditarik ke arah kutub sel. |

|

Telofase |

|

Terdapat

dua inti sel serta mulai terjadi pembentukan membran inti kembali. |

|

Sitokinesis |

|

Terbentuk

lamela tengah yang memisahkan kedua sel anakan baru. |

Pada pengamatan fase-fase mitosis sel,

diketahui terdapat fase dari profase hingga sitokinesis yang teramati.

Keberadaan sel-sel yang teramati mengalami pembelahan dikarenakan jaringan yang

diamati adalah jaringan meristem ujung akar. Jaringan meristem merupakan

jaringan yang bersifat embrionik sehingga aktif membelah. Sel-sel yang masih

muda seperti yang teramati pada preparat yang digunakan memiliki inti sel yang

terlihat besar. Hal ini dikarenakan sel belum banyak mengalami pertumbuhan

lanjut sehingga bagian lain selain inti sel belum banyak terbentuk.

V.

KESIMPULAN

1.

Induksi poliploidisasi

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum)

dapat dilakukan dengan menggunakan mutagen kolkisin.

2.

Induksi poliploidi

menggunakan mutagen kolkisin meningkatkan jumlah set kromosom pada tanaman

bawang merah (Allium ascalonicum).

3.

Terdapat fase profase,

prometafase, metafase, anafase, serta telofase pada fase-fase mitosis yang

teramati dengan melihat letak kromosom akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).

VI.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Cell Division. Online http://wiki.district87.org/index.php/Cell_division

diakses Sabtu, 20 Mei 2017

Anonim. Meiosis in Plant. Online. http://everestmap.com/wp-content/uploads/2013/07/Meiosis-In-Plants.jpg

diakses Sabtu, 20 Mei 2017

BSCS. 2006. Biology: A Molecular Approach,

9th edition. BSCS

Caperta, A., Delgado, M., Ressurreição, F. et al. 2006. Colchicine- induced polyploidization depends on tubulin polymerization in c-metaphase

cells. Protoplasma 227: 147. doi:10.1007/s00709-005-0137-z

Lodish, Harvey F. 2003. Molecular Cell Biology.

Publisher, W. H. Freeman

Muhlisyah,

Nurul, Cut Muthiadin, Baiq Farhatul Wahidah, Isna Rasdianah Aziz. 2012.

Preparasi Kromosom Fase Mitosis Markisa Ungu (Passiflora edulis) Varietas

Edulis Sulawesi Selatan. Biogenesis:

Vol 2, No. 1, Juni 2014, hal 48-55

Pierce,

B. A. 2012. Genetics:

A conceptual approach. New York: W.H. Freeman.

Suminah, Sutarno, Ahmad Dwi Setyawan. 2002. Induksi

Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan Pemberian Kolkisin. Biodiversitas Vol 3 No. 1

No comments:

Post a Comment